من الإنسان وإلى الإنسان

أية تعليم يسوع ابن الإنسان -كما ذكرنا سابقاً- هي في الأمثال، تلك التي تشكل 90 % من تعليم الرب. لم يجيء ابن الإنسان بكتاب أو نصوص، ولكن بثلاث حقائق أساسية:

أولاً: جاء من أجل الإنسان، وقد عبَّرت الكنيسة الجامعة كلها عن هذه الحقيقة في عبارة قانون الإيمان: “هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا، نزل من السماء وتجسَّد من الروح القدس ….”.

ثانياً: وكانت دعوة الإنسان لأن يكون إنساناً، منسجمةً تماماً مع ما جاء في التعليم بالأمثال عن ملكوت الله في واقع الحياة اليومية: الزرع – الصلاة – صيد السمك – إعداد العجين – الرفق بالآخر – تجاوز الحدود العرقية والشرعية التي خلقت انفصال البشر عن بعضهم البعض …. وهكذا كانت هذه الأمثال هي رواية عمل الله في دنيا الإنسان، وبكل ما هو إنساني.

ثالثاً: على أن ما هو إنساني، ليس كافياً في حد ذاته لأن يقود الإنسان إلى أن يجد في إنسانيته حقيقة ثابتة، وهي الإحساس بالله؛ لأن هذا الإحساس، لمَّا افتقده الإنسان في مراحل سابقة، أدَّى به إلى الوثنية.

الآخر، الله والإنسان

لا يمكن أن ننتزع الآخر من حياتنا، هو كائنٌ في الوعي – في النطق – في “أنا والآخر I and Thou” حسب تعبيب مارتن بوبر Buber([1]).

وفي أمثال ابن الإنسان، الآخر هو البشر مثل الابن الضال، واللصوص، والسامري الصالح، والزارع، والمرأة التي تعجن، والمرأة التي تفتش عن الدرهم المفقود.

والآخر هو البيئة: بحيرة – صحراء أو برية – أورشليم – السامرة … فلا يمكن للآخر أن يحيا إلَّا في بيئة، والبيئة ليست دائماً على وفاق مع “الأنا”. العداء الظاهر في الحوار الدائم الذي يشكل حوالي ثلث إنجيل يوحنا، ورد يسوع على من دعاهم الإنجيل “اليهود”، ليس أولئك الذين ينتمون إلى أصلٍ عرقي، بل لو كنتم أولاد إبراهيم لكان لكم إيمان أعمال إبراهيم (يو 8: 39)، بل في لمحة ضرورية لنا: “أبوكم هو الشيطان”، وهي ردٌّ عنيفٌ قاس على اتهامات أكثر قسوة من رد يسوع نفسه.

والآخر هو من لا يمكن فصله عن الملكوت. هو في الملكوت ولكن ليس بالضرورة -حسب سر الأمثال نفسها- يقبل الملكوت، مثل الابن الأكبر في مثل الابن الضال، بل -وهنا المفارقة- الفريسي في مثل الفريسي والعشار هو خارج الملكوت رغم أنه في الملكوت لأن الملكوت ليس مكاناً جغرافياً، بل هو قلب الإنسان وحياته الإنسانية التي ليست للفرد Individual بل للشخص Person، وبدون أن ندخل في مساجلات عن الفرق بين المصطلحين، لا سيما الفلسفة وعلوم الاجتماع والنفس، فإن أي مصطلح يجب أن يعبِّر عن حقيقة كيانية؛ لأن النطق هو خطاب Discourse وهو لا يوجَّه للذات بل للآخر صديقاً كان أو عدواً، فرداً كان أو شخصاً. والخطاب هو بحث، والبحث هو محاولة اقتراب قد تكون لكسر العزلة، أو تأكيد للخصوصية، أو لغيرها من المشاعر الدفينة التي لا يُدرك كنهها المتحدثون؛ لأن النفس كما قال أستاذنا السابق F.Lack أعمق من المحيط الأطلسي، وما يطفو على السطح -إذا جاز التعبير- هو أقل القليل من الحقيقة الراكدة أو النائمة في الوعي.

عندما أتى الأديب والفيلسوف ميخائيل باختين Bakhtin بتعبير Heteroglossia وهي كلمة يونانية الأصل تؤكد أن تعدد معاني كلمة واحدة في اللغة الواحدة، أكَّد على وجود طبقات من الوعي والإدراك وكثافة الخطاب لاسيما في الحوار، في الرواية، في القصة. ولذلك، الأناجيل هي قصة يسوع والآخر بالمعنى الذي أراده باختين: رواية أحداث وحوار تحمل ليس معنىً واحداً في نصٍّ واحد، بل المعاني المتراكمة في نصٍّ واحد مثل: أخطأت يا أبتاه إلى السماء وإليك (قدامك)، (مثل الابن الضال):

- فهناك قراءة سطحية تتمثل في الاعتراف بالخطية.

- وهناك قراءة أخرى تعبِّر عن تمسك الابن الضال بالآب كأبٍّ له.

- وقراءة ثالثة بمثابة طلب غفران، لا سيما وقد أسرع الآب جارياً نحو ابنه.

هكذا قرأ كل من متى ومرقس ولوقا ويوحنا، يسوع. ليس قراءة كتاب، بل تعبير عن كثافة وتعدد معاني الرسالة التي تدور كلها حول الإنسان في انكساره، وفي لهفته على معرفة الله، وفي عدم البقاء عارياً، أي البحث -بلغة الخطاب السياسي المعاصر- عن “خارطة طريق” تجعله يحيا مع الآخر ومع البيئة.

الشيطان هو الآخر، ولكن بأي صورة؟

عندما سجَّل سفر التكوين “سقوط آدم” -بشكلٍ رمزي- في الحية والشجرة، فإن القصة يمكن أن تُقرأ بشكلٍ سطحي يساعد على الإلحاد؛ لأنه من غير المعقول أن يدور حوارٌ بين حيةٍ وإنسان، بل ونذهب إلى ما هو أبعد من النص عن شيطان يدخل في الحية لكي نبرر القراءة السطحية، في حين أن هناك مستويات مختلفة لقراءة هذه القصة:

- الصراع بين الإنسان والزواحف، وهو صراعُ الحياة والموت.

- تحديد الموت كخطرٍ آتٍ من مصدرٍ آخر غير الذات الإنسانية.

- دور المعرفة المتعدد في الصراع بين الإنسان والزواحف، ثم الشيطان الذي صارت له “الحية القديمة” رمزاً. والاسم نفسه يحتوي على:

- الإشارة إلى ما حدث في الماضي، الذي لا يمكن فصله عن الحاضر؛ لأن الإنسان كائنٌ حيٌّ له تاريخ.

- اشتراك عناصر من البيئة،مثل الحية في مشكلة انكسار الإنسان وفشله في المشروع الإلهي أن يكون “صورة الله”؛ لأن صراعاً دار على أرض المعرفة، وعلى ذات الأرض خسر الإنسان ولا زال يخسر كل معاركه التي تدور على أرض المعرفة وحدها.

وعندما وضعت صلاة الصلح “الموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس”، وهو نصٌّ مأخوذٌ أصلاً من أقدم كتب الحكمة (يشوعبن سيراخ 2: 23 – 24)، فإن القراءة المتعددة تأخذنا إلى كثافة القصة: - البحث عن المصدر المجهول للشر الذي يدفع الإنسان إلى تصرفات غير عقلانية عبَّر عنها فرويد باسم “اللاشعور”، أو “العقل الباطن”، وعند رسول المسيح “الإنسان القديم”، الذي له مرجعية أخرى للتمييز بين الخير والشر.

- إغراء غير واعِ بأن يكون الإنسان هو قانون أو شريعة الخير والشر لنفسه، وهذا الإغراء مازال سارياً وسيظل كذلك حتى نهاية التاريخ: يوم تأكل تصير مثل الله عارفاً الخير والشر (تك 3: 5، 22). فالإنسان الذي يدخل مجاهل المعرفة بلا مرجعية، وبلا خارطة طريق يسقط في أوهام، ولذلك في خبر قديم ورد في أساطير اليهود، تقول الأسطورة إن الشيطان جاء بنكتة لكي يضحك مع آدم، ولكن آدم كان مغفلاً، فصدق النكتة وظن أنها الحقيقة، فتولد لديه حُب الاكتشاف، ولذلك تحتوي كل لغات العالم على تعبير “لازم نجرب”، و”لازم نكتشف”. والفرق بين الحكمة الحقيقية التي تحسب النتائج قبل القرار، والغباوة التي تجمع النتائج بعد الخسارة أو النكبة، هو فرقٌ كبيرٌ جداً.

- البحث عن غير المنظور، وهو هنا عقل الإنسان. وهنا ننبه إلى أن حياة القديس أنطونيوس الكبير بقلم العظيم أثناسيوس، لازالت في حاجة إلى دراسات؛ لأن الصراع مع الشياطين هو صراعٌ مع غير المنظور في مناظر عقلية، كان أنطونيوس يدرك أنها غير حقيقية، لاسيما هجمات وحوش وسباع وثعابين … هذه رؤى عقلية من مصدر غير منظور، وكان أن تجاوز أنطونيوس الكبير كل هذا واحتفظ بإنسانيته كما هي، دون أن تصاب بالهزال أو الضعف كما ذكرت السيرة.

مَن هو الشيطان إذن؟

كل ما وصل إلينا في تراثنا المسيحي، ومن قبله اليهودي، لا يقدم لنا سبباً واحداً للسقوط غير “الكبرياء”، وأن الإنسان أراد أن يكون “مثل الله”. ولكن هذه الإجابة بلا ثمرة لأن المخلوق لابُد له أن يتشبَّه بالخالق على قدر إمكانيات خلقته، وإلَّا لماذا خُلِقَ؟ وتأله الإنسان في تألقه في الطب والفلك والعلوم والفلسفة … إلخ ظاهرٌ لمن يدفن رأسه محاولاً أن ينكر أننا مثل الله في الإبداع الفلسفي والأدبي والنحت والموسيقى والشعر، بل أليست كل الحضارات هي محاولات خلق الإنسان لتاريخه وكيانه من جديد في كل عصر؟ قارن بين الحضارة الفرعونية، ومصر الحديثة، وعلى سبيل المثال جيش تحتمس الثالث، وجيش مصر الآن، فقد أُعيد تكوين وخلق كل أسلحة الهجوم والدفاع، ألا يفصح ذلك عن تأله الإنسان؟

لكن إذا كانت القصة القديمة تقول إن الشيطان أراد السيطرة على الكون كله، فإن أحد ملامح هذه القصة موجودة في تجربة الرب يسوع في البرية: “أعطيك كل ممالك المسكونة ومجدهن لأنه قد دُفِعَ إليَّ وأنا أعطيه لمن يريد إن خررت وسجدت أمامي يكون لك الجميع” (راجع لو 4: 6).

- الذي دفع المسكونة إلى الشيطان هو آدم وليس الله؛ لأن آدم هو الذي تخلَّى عن ملكه الذي أُعطي له حسب (مز 8)، وعن القوة الإلهية “صورة الله ومثاله”.

- فلماذا لم يسترد الإنسان الملك من الشيطان؟ والجواب يكمن في الموت الذي أصاب الإنسانية كلها بالعجز وانعدام المعرفة وفقدان الشركة مع خالق الكون.

- وهنا، يسوع مع القوة القديمة، وقبل الخدمة العلنية، وقبل أن يتكلم مع الإنسان عن الإنسان (في الأمثال وغيرها)، لكي يعيد الإنسان إلى إنسانيته، يرفض الإغراء الكامن في ثلاث مصادر للقوة:

- الطعام.

- السيطرة على المسكونة بقوة غير منظورة.

- سوء استخدام مواعيد الله.

لو قرأ دعاة الإلحاد تجارب يسوع في البرية من جديد لوجدوا أنها كتاب كامل يحفظ تاريخ الإنسانية كله.

عندما درست الحرب العالمية الثانية، وهي أكبر مجزرة في تاريخ البشرية، وجدت أن عدد القتلى كان حوالى 70 مليون إنسان من الجنود وغيرهم. وكانت الحرب تدور حول: السيطرة على العالم، والسيطرة على الموارد الطبيعية … إلخ

وحلَّت نظريات السيادة العرقية (الجنس الآري، الألماني) محل مواعيد الله. وحلَّ هتلر محل الكتب المقدسة. ولم يكن الحلفاء أكثر طهارة، فقد جاء ضرب وتدمير المدن الألمانية نفسها مثل درسدن بحوالي 50 ألف قتيل في غارة واحدة. ونصب الروس مدفعاً في كل متر لضرب برلين. لا أكتب هذا بدافعٍ من شفقة على أحد -فليس هذا محور الحديث- بل لأن العنف انفلت تحركه قوة العقل، وكل ما هو غير منظور من نظريات وأفكار وأيديولوجيات مثل الفاشية – النازية – الشيوعية … إلخ ما وراء الطبيعة سواء كان من انتاج البشر أو من الحية القديمة، لا فرق لأن النهاية هي الدمار.

والآن، مشاكل مثل مشكلة الطعام والمياه والهواء، هي في الطريق لأن تكون أعقد مشاكلنا المعاصرة.

فمن يقرأ قراءة سطحية يحتاج إلى جرعة ثقافية من ميخائيل باختين([2]) للبحث عما هو غائب من مستويات السرد السطحي إلى ما هو كامن في Heteroglossia لأن السرد الخالي من العمق في التعليم الديني، هو سردٌ عن الماضي وحده لا البحث عن كثافة ومستويات إدراك.

أخيراً، ونحن نعيِّد اليوم لختان الرب يسوع في جسده، نؤكد على أن الكنيسة القبطية ليست أوطاخية تنكر إنسانية يسوع. يا ليت العيد يوحي لنا بأن بشارة الملكوت للإنسان، ومن أجل الإنسان كانت لاتزال في كلمات قانون الإيمان: “نزل من السماء … لأجلنا نحن البشر”. فقد وحَّدت هذه البشارة السماء والأرض، الله والإنسان.

وليعلم الكل أن إنكار أيهما هو بالضرورة إنكارٌ للآخر.

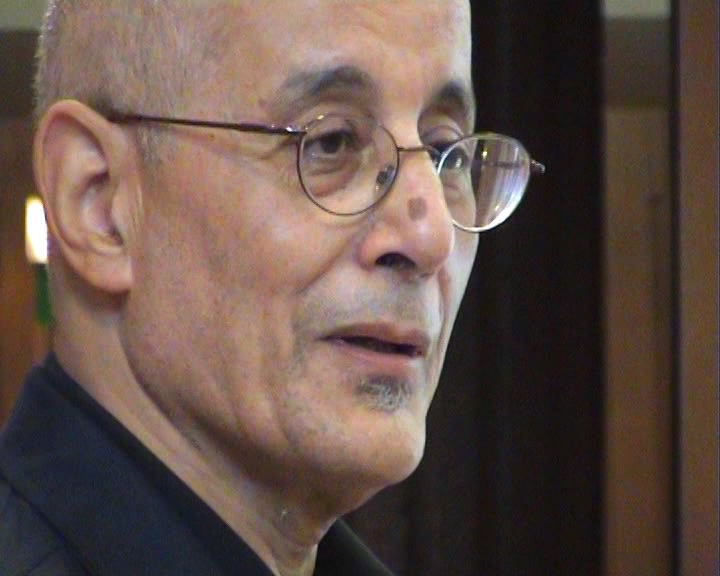

دكتور

جورج حبيب بباوي

عيد ختان الرب بالجسد 2014

([1]) ولد عام 1878 وتوفي 1966 في النمسا. كتب بالألمانية. من أصل يهودي وهو أقرب مفكر يهودي إلى المسيحية. وقيل إنه اعتنق المسيحية، ولكن هذا غير ثابت.

([2]) ولد في 17 نوفمبر 1815 وتوفي في مارس 1976 ومُنعت كتبه من النشر في روسيا الشيوعية.