لماذا التجسد في مواجهة الإلحاد؟

الفرق الكبير بين دنيا وعالم الحروف وبحر الكلمات، والإنسان نفسه -جسداً وروحاً- هو فرقٌ بين حبة رمل في صحراء، وجبال الهيمالايا. إن عالم الكلمات أو بحر الحروف هو من الاتساع والضخامة بحيث أن من لا يتوه فيه يعتبر معجزة. وخداع العقل بالكلام أو بالخطاب نفسه، هو أسهل أنواع الخطاب. ما من حدث أليم في حياة أي شعب إلَّا وخلَّف هذا الحدث خداع قائدٍ أو زعيم تمكن من السيطرة على عقول الناس. وعندما قال شاعر العامية المصري أحمد فؤاد نجم: “يا مسلسلين رجلين وراس”، وهي عبارة ذات دلالة، فقد أصاب كبد الحقيقة؛ لأن السلاسل ليست في الرجلين فقط، بل في داخل الرأس أيضاً. فقد ذكر شاعر الهند طاغور إنه كان كثير الحركة والنشاط، ولذلك سخَّرت أمه له خادماً من طائفة الهندوس لكي يراقبه ويهتم به ليلاً ونهاراً، وكان الخادم على قدر ثقافته، يريد بعض الوقت لحريته الشخصية، فكان يرسم على أرضية الغرفة دائرة بالطباشير ويقول لطاغور إنه لو خرج من هذه الدائرة، فإن وحشاً سوف يأتي لكي يأكله. وكبر طاغور وقال: أدركت أن الدائرة كانت في عقلي.

إذا كانت الحقائق والمعارف تدخل العقل عن طريق الكلمات والخطاب، فإن كل الأكاذيب تدخل أيضاً بالكلمات وبالخطاب. ولذلك، القصة القديمة في سفر التكوين ص 3 عن حوار الحية مع حواء، ثم حوار حواء مع آدم، هي حوارٌ عن الخداع، فقد كُتِبَت لتحذير كل من يسمع ويقرأ عن الكذب الذي يدخل الحياة العقلية تحت جلد أو ثوب ما يبدو معقولاً.

بسبب هذه الفوضى العقلية، ولعدم قدرة الإنسان على التمييز؛ صار الكلمة جسداً. فقد جاء التجسد ليس بمثابة رسالةٍ لفظيةٍ، بل حقيقة تعبِّر عن نفسها باللحم والدم، لكي يصبح اللحم والدم من الثوابت التي لا يمكن النزاع أو الاختلاف عليها إلَّا بإنكار اللحم والدم، أي إنكار التجسد نفسه. وعندما سمعنا صوت الآب ينادي الابن بعد خروجه من مياه الأردن: “هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت، له اسمعوا”. فقد غابت كلمات الآب في بحر الكلمات والحروف؛ لأننا مطالبون بأن نرى:

- الابن الحبيب

- له اسمعوا

ولذلك، نقول، وسوف نكرر دون ملل: إن الرب يسوع هو الوحيد الذي تنطبق حياته وكلماته تطابقاً تاماً؛ لأن اللحم والدم أعطى مصداقية لكل ما قال.

وحتى دستور الملكوت في متى (ص 6 – ص 7)، لو قرأه أي إنسان ذكي لوجد أيقونة يسوع بكل ملامح يسوع الشديدة الوضوح، تحدد التعليم وتقول لكل من يسمع عن الملكوت هو عني أنا لأنني أنا القريب near وأمَّا انعدام المسافة، فلأن “الملكوت قد اقترب”، وهو تعبير مركب ثلاثي:

- الملكوت، أي ملكوت الله قريب.

- الملكوت أمامك يمكن أن تراه.

- الملكوت ليس فكرة في العقل، بل ندخله بالتوبة.

وتجريد الملكوت من أن يكون فكرة، بل الواقع الذي يجب أن يدخله الإنسان بالتوبة -حسب المعنى الإنجيلي، أي تغيير الاتجاه والفكر- وليس حسب ما هو سائد في مؤلفات العصر الوسيط، الامتناع عن الخطية. لأن الامتناع عن الخطية لا يؤهِّل الإنسان لشيء، ولا يعطي له حتى الحرية لاكتشاف الخير والمحبة.

ثوابت الإنسان حسب تعليم يسوع

أول هذه الثوابت هي المحبة، والثاني الحرية، والثالث هو التحول أو الميلاد الجديد، والرابع هو النمو أو التطور والتجديد. لقد ابتعدت عمداً عن الاقتباسات من العهد الجديد، لعل القارئ يحاول بجهده أن يرى أن القوى الكبرى التي تحرك الإنسانية عبر التاريخ الإنساني كله متضمَّنَة في العهد الجديد، والتي يمكن حصرها هي:

- المحبة

- الحرية

- التغيير

- النمو أو التقدم.

عندما تنعدم الحرية، تموت المحبة، فلا محبة بلا حرية. والمجتمع أو الأسرة التي تفتقد إلى المحبة أو الحرية تصبح معتقلاً أو جهنم صغيرة.

عندما يتوقف التغيير، يتوقف النمو، وينعدم التقدم، ولذلك جاء زعيم الاتحاد السوفييتي السابق جورباتشوف ليقول إن النظام كله يمر بمرحلة ترهل Stagnation فقد سقط في مستنقع البيروقراطية، حيث يسود النظام الذي يُفسِد البشر، ويستغلون الفجوات التي في المجتمع في صراعاتهم ونزواتهم وبحثهم عن القوة.

لقد جاء يسوع ليعلِّم دستور الحياة، وكلمة “وصية”، ليست مثل كلمة Commandment التي تعني “أمر”، لأن الوصايا دخلت كهف القوانين، بينما هي خاصة -بالأساس- بالتوبة Metanoia أي تغيير الاتجاه لكي يصبح الإنسان إنساناً، ولكي يجد -كما يقول أثناسيوس العظيم- أنه ظِلٌّ يتبع اللوغوس Logos مثل تبعية الظل للنور (تجسد الكلمة 3: 3، 11: 3). وجاء معلم النسك الحقيقي أنطونيوس الكبير ليقول لكل من يريد أن يكون إنساناً: إن لدى الإنسان “ناموس الطبيعة والحرية” التي خُلِقَ بها (الرسالة الأولى)، وأن الإنسان له “طبعٌ ناطق” (الرسالة الثانية)؛ لأنه ظِلُّ الكلمة اللوغوس.

الثوابت في الإنسان

إذا ذكرنا: المحبة – الحرية – التغيير – النمو، فإن هذه قوى حيوية كافية في الإنسان لا يمكن أن تنفصل عن كيانه الإنساني. تحركه دائماً لكي يحيا ويفكر وينمو ويتقدم … هذه كلها لها اسمٌ قديم مهجور هو “صورة الله”، وصفها القديس أثناسيوس بأنها -أي الصورة- مثل المرآة التي يرى فيها الإنسان الله نفسه (راجع الرسالة ضد الوثنيين 2: 2، 3).

وعندما يفقد الإنسان هذه الرؤية، يفقد اتزانه، وهو ما نعبِّر عنه بالسقوط بالخطية؛ لأن غاية الإنسان هو الله، فإذا فقد هذه الغاية وتحول كيانه عن النظر إلى هذه الغاية إلى غايات أخرى، سقط في قبضة الموت … والموت هو فناء الإنسان، أي أن يفقد حياته كإنسان.

وعندما قال يسوع على لسان الأب في مثل الابن الضال: “إنه كان ميتا فعاش”، فقد أضاف: “وكان ضالاً فوجِد”، أي عاد عن ضلاله إلى الوجود الحقيقي. يظل الله هو إلهام الإنسان في بحثه عن الآخر. وهنا الآخر هو المطلق – غير المنظور- الغاية الأعظم – الكمال.

قال أرسطو قديماً: “إن الجمال لا يحتاج إلى برهان”، و”الحرية لا تحتاج إلى مدافعٍ عنها”. ولم تكن كل صراعات الإنسان عبر التاريخ سوى محاولات للحرية، ويظل أمام الإنسان الكمال – الجمال – الحرية – الصلاح – الخير – المحبة – الحرية، هذه كلها هي حركة الحياة الإلهية، وهي كلها متجسدة في يسوع. ومرةً ثانيةً لن نقدم كلمات العهد الجديد؛ لأن القارئ مدعو لقراءة العهد الجديد بصورةٍ أخرى.

هذه بعض اللمسات من حياة يسوع: لأنه بلا خطية، لم يرجم الزانية، ولكن كماله في محبته؛ لأن العداوة أسر وعبودية للذات، ولذلك عندما جاد بحياته وصُلِب، كان كمال محبته في حريته. وهنا لابُد من أن نضع أمام القارئ ذات كلمات يسوع: “لي سلطان أن أضع حياتي وسلطان أن آخذها. هذه الوصية قبلتها من أبي”، وقبل ذلك قال: “لهذا يحبني أبي” (يو 10: 18). ولا يمكن فصل المحبة عن الحرية، عن الكمال. النقص الذي فينا هو الذي يجعلنا نتشدد في معاملة الآخرين، إذا أخطأوا، وكلما زادت الشدة في المعاملة كلما ظهر أن النقص الذي فينا أكبر؛ لأننا نقاوم ما نعجز عنه أو نخاف منه، ويأتي المخطئ ليقول لنا إن الخطية كشفت ما هو خفيٌّ فيكم. ولكن عندما قال الآب: “له اسمعوا”، لم نعد نسمع يسوع، بل نسمع خطاب التهديد. وتلاحقنا كلمة العقوبة وغضب الله على الخطاة، وهو ما لم يظهر في حياة يسوع بالمرة. وعندك اللص – السامرية – بطرس الرسول، وغيرهم، بل لم يبكت زكا جامع الضرائب، ولم يرفض المرأة الكنعانية … مشاهد تعبر علينا كما لو كانت آتية من عالم آخر، في حين أنه عالمنا نحن الباحث عن الحرية.

تجسد الثوابت الإنسانية

لم يعلِّم يسوع إلَّا بحياته … وأذكر سؤالاً سمعته من مئات من الأصدقاء: هل ترك البابا كيرلس السادس كتابات؟ والجواب: قليل جداً … كان يؤمن بالقدوة، وكان قد أخلى ذاته وترك صلاته الخاصة للقلاية، وصلاته العامة هي صلوات الكنيسة فقط … وكان يقول أحياناً: “من كثرة المواعظ قلت المواعظ”، ونسب العبارة للقمص عبد المسيح المسعودي.

لقد تجسدت الحرية في دستور الملكوت الذي عاش به يسوع ونقله بالقدوة والمثال .. فبالنسبة للفقراء .. لم يكن له أين يسند رأسه .. ولصانعي السلام، كان هو السلام … والبحث عن أمثلة أخرى متروك للقارئ حتى لا نحرمه لذة الاكتشاف.

وتجسد الثوابت يعني في النهاية أن الله دخل حياة الإنسان، ليس فقط لكي يعيش كإنسان بيننا، بل لكي يكون الإله المتجسد، وهو كإله لم يرعب أحداً ولم يهدد أحداً … أخبر عن نهاية أورشليم وسقوط كل ما أُصيب بالترهل، وحدث ذلك فعلاً في عام 70 ميلادية عندما دمر القائد الروماني تيطس الهيكل نفسه.

كان حراً، فلم يعِش حسب الشريعة الموسوية، وكان يكسر وصية السبت كما فهمها اليهود ورفض رجم الزانية، وقال عبارةً لابُد أن تُحفَر على جدران كل كنيسة: “السبت جُعِلَ للإنسان“، فلم يُخلق الإنسان لكي يحفظ السبت … وله مساجلات ثابتة مع الذين كانوا وكلاء موسى.

الله والثوابت الإنسانية

نحن لا نعرف الله، ولا علاقة لنا بالله، بل نحن نعرف الآب، أبو ربنا يسوع المسيح … كل صور الإلوهة تطهَّرت بتجسد ابن الله، وكل إعلانات الإلوهة السابقة على يسوع المسيح يجب أن تمر بمصفاة العهد الجديد، والعهد الجديد لس كتاباً، بل هو شهادة حياة. وعندما تحول العهد الجديد إلى كتاب وصار الناس يتبارون في شرحه، فقد مكانته، وتحول إلى قراءات مختلفة وتفاسير أحياناً متضاربة، ودخل كأي كتاب إلى أنفاق الشك، في حين أن كتاب الحياة يجب أن يقرأ بشكل آخر:

أولاً: هو شهادة لحياة الله المتجسدة في إنسان اسمه يسوع المسيح، وكل ما ذكره يسوع ابتداءً من بشارة الملكوت حتى صعوده هو الإنسان والإنسان والإنسان، ولكن مع الإنسان وفي الإنسان جاء الله. تلك صدمة قاسية للعقل الذي لا يريد إلَّا فكرةً يحشرها في عقله لكي يفعل بها ما يريد، ولكن عندما يصبح يسوع الإله المتجسد هو السجين والمريض والغريب والجائع، فقد نقل التجسدُ اللهَ إلى الآخر الذي نراه، ولذلك قال يوحنا الإنجيلي: “إن كنت لا تحب أخاك الذي تراه فكيف تحب الله الذي لا تراه”.

ما نقرأه قد يقدمه لوقا بشكلٍ مختلف عن متى أو مرقس أو يوحنا، وقد سكبت على الصفحات كميات كبيرة من الحبر عن “اتفاق الأناجيل الأربعة”، ولا يزال هذا الموضوع على برامج الدراسة في معاهد اللاهوت في العالم. ولكن قراءة الكلمة بدون حياة، تجعل الكلمة أهم من الموضوع، وتجعل النص مفتاح الحقيقة، في حين أن البشارة المفرحة -وهذا هو معنى كلمة إنجيل في اليونانية والقبطية- هي استعلان ما هو جديد، والاستعلان هنا هو في شخص، لا في خبر يُكتَب، وما كُتِبَ هو شهادات، ولو اتفق الشهود، فإن الاتفاق يحول الشهادة إلى شهادات زور.

يجب أن تختلف البشائر الأربع؛ لأن الاختلاف الحقيقي هو ما يجيء على مستوى الحياة، لا اللفظ. الاختلاف اللفظي واختلاف الكلمات لم يغيِّر شيئاً من الحقيقة، وهي العلاقة الجديدة الثابتة مع إله متجسد يتكلم ويشهد له الذين سمعوه عن الجديد. وهو نفسه قد يغيِّر كلماته، وهي ليست مشكلة ترجمة من الآرامية إلى اليونانية، ولا هي مشكلة أصلاً، وإنما نحن هنا أمام طريقين:

- موسى

- يسوع

الأول: هو وساطة الشريعة وحكم النص ثابت.

والثاني: هو عطاء الحياة، وعطاء الحياة هو للحرية – المحبة – النمو – التقدم.

وعندما قال بولس تلميذ يسوع: “الحرف يقتل”، فماذا يقتل؟

يقتل التقدم – النمو – الحرية – المحبة، وهذا حديثٌ آخر.

ثانياً: وشهادات الحياة تعني أن يكون لنا ثوابت الحياة نفسها، أي ثوابت الإنسانية التي سبق وأن ذكرناها. فكيف نقرأ على سبيل المثال اختلاف الأناجيل عن عنوان يسوع المصلوب الذي عُلِّقَ على عود الصليب؟

والجواب هو ماذا نريد من المصلوب:

- ملك اليهود

- يسوع الناصري

- يسوع المسيح

فالحياة لا تقف عند كلمة أو عبارة، بل السؤال الحاسم هو ماذا تريد من الحياة؟ ماذا تحب أن تكون؟ وهنا لابُد أن تكون القراءة مختلفة، بل لابُد أن تكون القراءات مختلفة. لقد درست الأناجيل باللغة الآرامية (السريانية)، وكانت القراءات أحياناً مختلفة عن اليونانية؛ لأن الكلمات الآرامية جاءت من البيئة الآرامية، ولكن مع ذلك، التقدم على طريق الحرية والمحبة كان بيسوع المسيح نفسه كشخصٍ وحَّد الله والإنسان في كيانه.

وعندما يوحِّد يسوع الله والإنسان، فإننا كما قال أسد كبادوكية -غريغوريوس النزينزي- نحتاج إلى لغةٍ جديدةٍ، وهو ما وعد بهه الرب يسوع نفسه: “يتكلمون بألسنةٍ جديدة” (مر 16: 17)، ولم تكن كلمة الرب هنا عن موهبة التكلم بألسنة فقط، بل عن الألسنة التي نطقت باللاهوت في 325 – 381 – 431 أي في المجامع المسكونية … لسانٌ نطق بالحياة، وهو مجموع ألسنة، ومع ذلك فهو لسانٌ واحد؛ لأن بشارة الحياة (الإنجيل) في 325 كان هو الله المساوي للآب، وفي 381 عن الروح المعزِّي (الذي يعاني اليوم من عذابٍ دائمٍ في الكنيسة)، وعن الاتحاد الأقنومي الذي يحتاج إلى قوة حياة فينا من روح يسوع لكي نفهم أن “الحياة أُظهِرَت” (1 يو 1: 1 – 3)، وأن “كلمة الحياة” هي بشارة وليست نصاً. ولذلك، ما نما في المجامع هو نمو الحياة، وهو نورٌ يجعلنا نقرأ العهد الجديد بنور الحياة حتى لا نعود إلى ظلمة الدهر التي حاولت إخضاع البشارة إلى الفلسفة اليونانية في الأريوسية، وكراهية الجسد في المانوية والغنوسية، وإلى انفصال الله عن الإنسان في النسطورية … وها هي ذي قواعد مدارس تفسير العهد الجديد لا تزل موجودة ولا زلنا نسمعها، بل لازال أوطاخي يصول ويجول في عظاتٍ ومقالات تنكر علانيةً تجسد الابن.

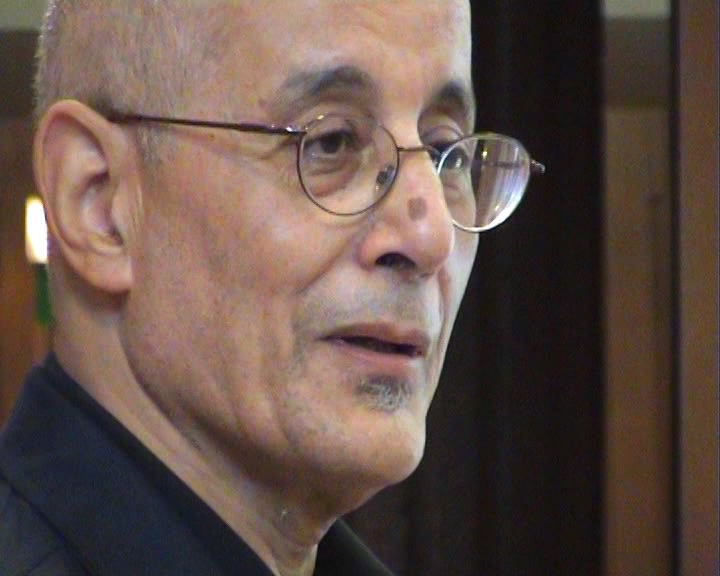

دكتور

جورج حبيب بباوي

يناير 2014