الإلحاد، أشرُّ من الخرافات –2

الإلحاد في العالم القديم حسب ما ذكره الفيلسوف الأبيقوري Philodemus (110 قبل الميلاد) كان أصلاً تصدِّ للأساطير. وحدد ثلاثة أسباب:

1- إنكار وجود الآلهة؛ لأنها خرجت من أساطير قديمة أصلها قصص من اختراع الإنسان.

2- عدم الاكتراث سواء وُجدت الآلهة أو لم توجد.

3- إن الآلهة لها ذات رذائل الإنسان ولا نفع منها بالمرة.

لكن الهجوم على آلهة الأساطير بشكلٍ سافِر بدأ قبل ذلك في مؤلَّفٍ فُقِدَ ليوناني آخر هو Protagoras (420 قبل الميلاد)، وله عبارة مشهورة ضمن الشذرات التي جمعها معاً كل من Diels – Kranz وهي الشذرة B4 حيث يقول: “بخصوص الآلهة، أنا لست قادراً على اكتشاف هل لهم وجود أم لا؟ أو ما هو شكل هؤلاء الآلهة؟ توجد معوقات وغموض وندرة معرفة”. وعلى هذا الأساس يعتبر Protagoras ليس ملحداً، بل لا أدرياً Agnostic وهو تصنيف الأديب الكبير شيشرون Cicero وعلى ذلك يكون اتهام الفيلسوف الأبيقوري بالإلحاد، هو هنا تحديداً، إنكار وجود الآلهة.

كانت الأساطير هي أدوات لتنظيم العلاقات الإنسانية – ضبط مواعيد الزراعة – تحديد شكل واستخدام السلطات – الزواج والعلاقات الانسانية – الجنازات والدفن ومكانة الأموات. وقد ذكر العظيم في بطاركة الإسكندرية أثناسيوس أن مرثاة أوزوريس كانت لا تزال تُنشد في أيامه (الرسالة إلى الوثنيين: ف 9 – راجع أيضاً دفاع ترتليان 17 – 23).

فلم يكن لدى الإنسان العلوم التجريبية التي بدأت في الظهور مبكراً في أوروبا بالذات، حيث احتكم المفكرون إلى العقل الذي نما وتطور بعد حقبة طويلة من سيطرة الفلسفة على الكثير من مناحي الحياة. وكانت الانهيارات المتتابعة التي تحدث عقب الحروب، والمجاعات وغزوات الشعوب الأوروبية غير المتحضرة الوافدة مما يُعرف الآن باسم ألمانيا ودول اسكندافيا التي لم تكن تعرف التراث الإنساني الذي دُوِّن بلغةٍ غريبةٍ عليهم (اللاتينية)، هي قوى التدمير التي امتدت إلى مكتبات العواصم الكبرى، وأدت إلى فقدان الكثير من التراث. ولعلنا وقد أشرنا إلى مرثاة أوزوريس، فإن النص لم يصلنا.

الحضارات القديمة:

نشأت الحضارات المصرية والبابلية والأشورية والفارسية واليونانية والرومانية في أحضان ما صرنا نصفه بالوثنية، ولكن الأساطير كانت منابع إلهام للموسيقى والشعر، والمسرح بالذات ظهر أولاً في المعابد عندما كانت أساطير الآلهة تُنشد، وبجانب المسرح نشأ النحت والرقص … كانت هذه أدوات التعبير عن النفس، وخلق الصور العقلية التي تحفظ إبداعات الفكر؛ لأن أعظم ما جاءت به كل اللغات الإنسانية هو الاستعارات والقدرات اللفظية على تشبيه شيء مثل الأنهار أو جمال الوجه أو حتى شجاعة المقاتلين. وعندما تجد الاستعارات مكاناً لها في وصف شيء، ثم يصبح الوصف عدة نقوش على جدار معبد مثل ما نراه حتى اليوم في وادي الملوك والملكات في الأقصر، فإن انتقال الفكرة المجردة إلى ما هو محسوس سواء في نقش أو استعارة أو تشبيه، فإن الحياة الإنسانية نفسها تخرج من العزلة، وتجد في وسائل التعبير السابقة رئةً تتنفس بها في وسط الصراعات الاجتماعية التي عرفتها كل المجتمعات ولا تزال تعرفها.

حتماً دخلت الرذائل مع الثقافة وأدوات التعبير، وحتماً كان ظهور الموبقات حتى في العبادة نفسها مثل فترات وأزمنة الخصوبة في العبادة الكنعانية، عندما كانت النساء والرجال يخصصون فترات معينة في السنة الزراعية للزنى، على أن تُدفع أجرة الزنى للمعابد، وعرفت اليونان وفارس نفس الممارسة. لا يوجد لدينا حتى الآن إشارة إلى زنى المعابد في مصر الفرعونية.

لكن كل الحضارات حتى الآن لا تعرف ولا تملك وسيلة لضبط الأهواء والنزوات سوى القوة الرادعة للقانون، وعندما تتحول هذه القوة الرادعة العقابية من المنظومة المدنية القانونية أي قوانين العقوبات إلى العقيدة الدينية، ويصبح الإيمان خادماً للقانون ويمتزج به، يفقد الإيمان دوره الرائد الملهم بالتحرر من الأهواء.

وامتزج شر الإنسان بأساطير الآلهة التي كانت كلها تعبر عن فضائل ورذائل الإنسان، ولم تفصل الأساطير إلَّا في القليل النادر عن مصير طريق الرذيلة. وكان هذا المزيج هو أضعف مكان في الأساطير؛ لأن الإنسان آمن بأن الشر متأصلٌ فيه، ولأنه حتى الآلهة تزني وتقتل وتخدع وتحارب وتخطف بجانب أعمالها الحسنة الأخرى التي قسمت الآلهة إلى آلهة خير وآلهة حروب وشر. ولعل أشهرها هو الإله “مارس”، وفي شمال أوروبا الإله “ثور”، وهو ليس اسم الحيوان الثور في العربية.

الإله الواحد:

الاسم الذي ساد في المؤلفات الأوروبية بعد أن وصلت حركات الاستعمار الأوروبي في نهاية القرن التاسع عشر إلى أقصى مكان في الأرض، هو “الديانات السماوية”، وهي حسب الترتيب التاريخي: اليهودية – المسيحية – الإسلام. في آخر القرن العشرين يسود اسمٌ آخر هو “الديانات الإبراهيمية”، أو الإيمان الإبراهيمي إشارة إلى أب الآباء ابراهيم. على أن المضمون كان دائماً أهم من الأسماء ومن الشعارات. والمضمون هو القصد والغاية التي يسعى إليها الإيمان بالإله الذي جاء برسالة من السماء، أي رسائل الأنبياء.

لدينا في عالمنا العربي حساسية زائدة لثلاثة قضايا كبرى:

الأولى: هي اعتبار رسالة كل دين نقية خالصة لا دخل للإنسان فيها. وأي محاولة لتحليل حتى الجانب اللغوي وربط ما وصلنا من كتابات بما ساد مجتمع الأنبياء من أفكار ومنظومات وأدبيات الشعوب المجاورة، هي محاولة مرفوضة. تقابَل هذه الدراسات بغضب وبتجريم وتحريم، ولعل قصة كتاب فقه اللغة العربية لأستاذنا الراحل د. لويس عوض هي واحدة من عدة أمثلة أخرى سبقها الشعر الجاهلي د. طه حسين، والقصص الفني في القرآن د. محمد أحمد خلف الله. وعلى الجانب المسيحي منع د. مراد كامل من تدريس مقدمة التوراة، وأظن أن الدراسة لم تُنشر، ونال الأب أنطونيوس نجيب عدة اتهامات لمقالات عن العهد القديم نُشرت في مجلة صديقي الكاهن.

الثانية: إنكار كل دور أو مساهمة إنسانية حتى تفاوت مستوى اللغة بين عامية عاموس جامع الجميز، وفصاحة أشعياء. وبين أسلوب بولس المتميز، وعامية متى، وسيادة التركيب الآرامي على إنجيل يوحنا الذي فَرَضَ طابعاً يونانياً – آرامياً فريداً .. الإنسان الذي ضُرِبَ بقساوة بالجهل والكذب والشك يريد نصاً سماوياً من الله نفسه، مع أن الله عندما يخاطب البشر، لابُد وأن يستخدم لغة بشرية؛ لأن أي لغة إلهية –إن وُجِدَت– فهي مستحيلة على الإنسان؛ لأنها ليست لغة تخاطُب، ولا هي لغة مدوَّنة، وإذا دُوِّنت بحروف، فالحرف هو من اختراع الإنسان، وهو أول أداة التطور الحضاري والثقافي والمعرفي الذي به شقت الإنسانية طريقها إلى التقدم.

الثالثة: مقاومة أي مساحة مشتركة بين الله والإنسان. وهي مقاومة غريبة؛ لأن الإنسان يريد أن يسجن الله في السماء وحدها خوفاً من عودة الوثنية، ويريد أن يقترب من الله حباً وطلباً للنصرة على صعوبات أكبر من قدراته. ومن هنا اختلطت العبادة بالسحر في كل بقاع العالم، حتى تحت غطاء الديانات السماوية. وقد عَرفتُ من الراحل العظيم الأنبا مكسيموس قصة كتاب “دلال المزامير” الذي وضع في أحد مجلدات رسائل صفرونيوس، ونشره بعدها المعهد الفرنسي للآثار في مصر. والثابت هو أن هذه الممارسة تعود إلى يهودية العصر الوسيط، وعنها نقل قبطي ذات المنظومة. أظن أن المتنيح الأنبا مكسيموس أشعل النار في المخطوطة. ولكنني وجدت في سياحتي لكنائس الصعيد عدة نسخ منه عند بعض الكهنة والمرتلين. وجاء نشر الكتاب قبطياً وعربياً وفرنسياً بواسطة معهد الآثار الفرنسي مؤكداً انتشار الكتاب. وفي الجانب الإسلامي يوجد المثيل، ولا داعِ لإحراج أحد. لكن جوهر هذه المشكلة هو استخدام ما هو مقدس في الحصول على غايات وأهداف لا علاقة لها بالإيمان بالله .. ومحاولات إخضاع الله إلى رغبات وأهواء الإنسان لن تتوقف، طالما أن الإنسان يجوز صراعات نفسية واجتماعية وسياسية وعسكرية.

لا أستطيع أن أنسى مأساة د. صادق جلال العظم – المدرس السابق بالجامعة الأمريكية – ببيروت عن كتاب لم يكن فيه أي دعوة إلحادية، وهو “نقد الفكري الديني”، عندما حاول المؤلف رد مشاكل الإنسان إلى الإنسان نفسه، إلى سوء الإدارة، وإلى سيطرة أفكار شبه إيمانية على الإيمان نفسه.

وفُصِلَ الأستاذ، ومُنِعَ الكتاب من التداول في لبنان رغم وجود كل المؤلفات التي تدعو إلى الإلحاد التي ترجمت من الفرنسية أو الإنجليزية.

والحرج يمنعني من عرض مجلدات: الدكتور الجابري ومعه محمد أركون، وعبد الله العروي، هؤلاء لم يدعون إلى الإلحاد مطلقاً، وإنما اقتربوا من المشكلات التي نعرضها في إيجاز لما قد يشنه البعض علينا من حروب تهدم ولا تبني، تزرع الكراهية والبغضة، ولا تحرر الإنسان من أوهام الماضي، ولا تجعل من الإيمان بالله طاقة عمل وبناء.

ذكرنا في البداية رفض أساطير الآلهة في باكورة المدارس الفلسفية الأبيقورية، ولم يكن لدى أفلاطون وأرسطو أي اهتمام بالتدين الشعبي، وقصص الآلهة لم تدخل في أي منظومة فلسفية. كانت ملاحم هوميروس Homer بكل صورها الإنسانية هي مصدر نقد عنيف عند اكسينوفانوس Xenophanes وحتى في حوار سقراط – كما كتبه أفلاطون، يقول في الفقرة 18 في دفاعه عن سقراط: “هذا الرجل الحكيم سقراط لديه نظريات عن السماء، وهو يحلل كل ما هو كائن على الأرض. هو قادر على أن يجعل أضعف برهان يغلب أقوى برهان .. لأن كل مَن يسمعه وهو يحاول أن يبحث يظن أنه (أي سقراط) ملحد”.

اتهام المسيحيين في بداية العصر المسيحي بالإلحاد:

من كتابات المدافعين عن المسيحية: يوستينوس الشهيد – ترتليان، نعرف أن أحد الاتهامات الموجَّهة للمسيحيين كانت تهمة الإلحاد (الحوار مع تريفو 80: 3). بل يقول ترتليان إن عدم عبادة الآلهة الوثنية، كان سبب الاتهام بالإلحاد. والعظيم في فلاسفة المسيحية، العلَّامة أوريجينوس يقول رداً على هذا الاتهام إن الوثنية هي (إلحاد وتعدد آلهة معاً)، بل هي أيضاً تعدد للإلحاد (الحث على الاستشهاد 5: 32 – ضد كلسوس 1: 1 – 733). لكن أكليمنضس السكندري يعُتبر هو أول من قال إن الإلحاد الحقيقي هو عدم الإيمان بالله وبالعناية الإلهية (المتنوعات 5: 10601 – 15: 30122) ومن اللغة اليونانية جاء التعبير atheos– وحرف a هو للنفي α-Θέος.

الإيمان بالله ليس لسد فجوة، بل لاكتشاف الوجود الإنساني:

إذا كانت الوثائق القديمة قد سخرت من العبادة الوثنية، وتحجر الوثنية هو ما يذكره مزمور 135: إن أصنام الأمم لا تسمع ولا تتكلم، وليس فيها حياة، هي من صنع أيدي الناس. ولا يقف المزمور عند ذلك، بل يضيف: “مثلها يكون صانعوها وكل من يتكل عليها” (مز 135: 18). فالإنسان هو ما يعبُد، وعندما يتحول الإنسان إلى صنم لا يحس ولا يشعر، يتحجر الإيمان نفسه. والإنسان هو ما يعبُد لأن جذر هذه الحقيقة هو خلق الإنسان على صورة الله الحقيقي ومثاله (تك 1: 26 – 27)، أي أن الإنسان دائم التطلع إلى “مرجعية” كيانية. فإذا كانت هذه لمرجعية في ذات مستوى الإنسان، انحط الإنسان، أمَّا إذا كانت أعظم وأكمل منه، اندفع الإنسان إلى ما هو أعظم. كلما توقفت الحياة الإنسانية كلها عند صورة واحدة، ونمط واحد، كلما أصابها العطب. هذه هي خطورة الوثنية، عندما يصبح الإيمان صيغة لفظية لا تشجع الإنسان على الاكتشاف.

قرأت مرة حواراً بين اثنين. قال الأول: يعني أيه الله واحد في ثلاثة؟ وجاء الرد: ويعني أيه إن الله واحد؟ وجاء رد صاحب السؤال الأول: يعني مفيش غيره. ورد الآخر: يعني لازم نعرف غيره علشان تعرف أنه موش الله. يعني عندك اثنين: الله ومَن هو ليس الله. يبقى ده كلام واحد (لاحظ أن كلام واحد تعني الكلام الحقيقي، وتعني أيضاً الشخص الواحد)، وأيضاً: هل هذا كلام يحدد لنا الواحد؟

انتهى الحوار؛ لأنه حوار حول الصيغ والعبارات. والله يسبق كل عبارة ويعلو على كل لفظ.

عندما تظهر مشكلةٌ ما ونقول عنها إنها إرادة الله، دون أن نبحث في أسبابها الحقيقية، صار الله هو إله سد الفراغات العقلية، عندما يعجز العقل، أو يصاب بالكسل عن بحث مشكلة معينة.

الإنسان دائماً ما يميل إلى آخر. والآخر الأقرب هو الإنسان الآخر، ولكن الإنسان الآخر لديه نفس الاحتياج، وإذا كان البحث عن الآخر المطلق غير المقيد بما نعرفه من قيود خاصة بالإنسان مثل الزمان، والشكل، والحركة، وصفات الجسد إلى آخر ذلك من قيود، ارتفع فكر الإنسان إلى ما هو فوق المحدود إلى غي المحدود. وإلى اكتشاف أن الوجود الإنساني هو وجودٌ لا يكتمل ولا يتطور ولا ينمو إذا ظل محصوراً في الوحدة الكيانية للإنسان، أي الجسد والروح، بل يتطور كلما بحث عن المطلق، وعن غير المحدود؛ لأنه لم يقف -مثلاً- عند حدود حركة الانتقال بالدواب، بل اكتشف السيارة ثم الطائرة. ولم يقف عند رسائل تُكتب باليد وتنقل عبر البحار في أسابيع، بل جاءت الاكتشافات الحديثة لتنقل البريد إلكترونياً حول الكرة الأرضية في زمن قليل جداً يتوقف على نوع وسرعة شبكة المعلومات ووجودها.

لقد تأخرنا كثيراً في الخطاب الديني في اعتبار أن الإيمان اكتشافٌ، وحوصر الإيمان في صيَغٍ أضاف إليها الفلكلور الشعبي الكثير من الخرافات، ولذلك جاء رد فعل أجيال عاشت حراك شعب مصر وإسراعه نحو الجديد، لكي تحارب القديم.

فهل انتبهت الكنيسة إلى توجيه السيد رئيس الجمهورية “بتحديث الخطاب الديني”؟ أرجو ذلك؛ لأن العاصفة الفكرية القادمة هي أكبر بكثير من الخطاب الكنسي المعاصر.

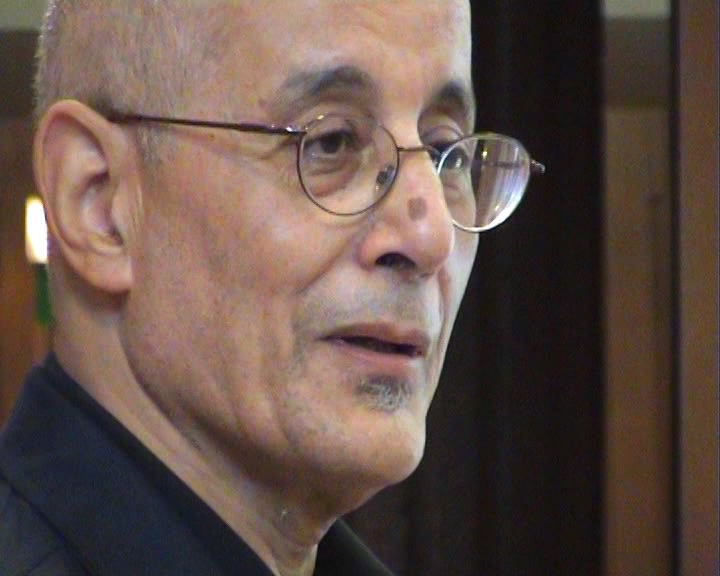

دكتور

جورج حبيب بباوي